「初恋の味」である国民飲料のカルピスを世に広めた三島海雲。しかし、彼の人生は、波乱に満ちたものだった。寺に生まれ僧侶となるも、仏像は焼き捨て、小学校は中退、大学も中退。その後、中国で事業を興すも失敗。そんな彼がカルピスを世に送り出した人生を振り返る。

幼少時代

0歳 大阪府萱野村(現・箕面市)で生まれる

- 三島は、1878年に大阪府萱野村(現・箕面市)で父法城、母雪枝の間の長男として生まれた。

- 生家は、地元のお寺だったが、檀家の数が数十程度と少なかったために貧しく、両親は寺以外の仕事をしなければいけなかった。

5歳頃 生涯悩む吃音(どもり)が始まる

- 三島は、5歳頃までほぼ一言も話すことができず、それ以降は生涯吃音(どもり)に悩まされることとなった。

6歳頃 父が事業で失敗

- 三島が6歳の頃、父はわずかに持っていた田んぼを売って得られた資金を元に、麦わら帽子を村落の婦人たちに作らせる事業を始めたが、失敗。その後、暫く帰ってこなかった。

学生時代

10歳頃 母が銭湯を経営して得たお金で小学校へ通う

- 父が事業に失敗したため、母は、三島を育てるため、借金をして、当時あまりよいイメージを持たれていなかった銭湯を開業した。当初は利益が出なかったが、近隣に鉄道が敷かれることになったことで、銭湯の利用客が増え、生活の糧を得られるようになった。

- この銭湯の資金を元に、簡単な質屋業も手掛けられるようになり、三島は育つことができた。

13歳頃 得度し、僧侶になる一方で、仏像を焼き捨てる

- 寺に生まれた三島は、宿命として13歳の時に得度し、終生僧籍を持ち続けた。

- 一方で、その前後の頃に、仏像を燃やしてしまっている。父が経済的には母に頼りながら、形式的に仏像のおつとめをしていたのを見て、腹が立ってしまったためだった。

私はむらむらと腹が立った。お経を読むなら、もっと真剣に読むべきではないか。日ごろ母に苦労させてばかりいる父に対する不満も手伝った。「そんな形式的なおつとめをするだけの仏像なら尊敬に値しない」と、私はいきなり庭に持ち出して新聞紙でこの仏像を焼いてしまった。

(「私の履歴書 経済人10」1980年、日本経済新聞社)

14歳 卒業を目前に小学校を中退

- 卒業を3か月後に控えたある日、校長が芸者を下宿に泊めたことがばれてしまい、いなくなってしまった。

- 校長を尊敬していた三島は、張りを失ってしまい、卒業を目前にしてせっかく通っていた小学校を中退してしまった。

15歳頃 西本願寺の文学寮(現・龍谷大学)に入る

- 1893年、三島は京都西本願寺の僧侶育成機関である文学寮に入寮した。

父があとを継ぐことを期待していたし、私は生来どもりだから軍人、政治家、法律家にはなれない。当時私が最も尊敬していたのは法然上人だから、法然上人が歩んだ道を進もうとばくぜんと考えていた。

(「私の履歴書 経済人10」1980年、日本経済新聞社)

- そこで、生涯の恩師、杉村楚人冠の教えを受け、知己を得た(杉村楚人冠は、その後著名なジャーナリスト、詩人となった人物)。

- 杉村に出会った後も、三島は当代一流と言われる人たち、今風に言えば上級国民のような人たちと交流を続けていく。一見無頼に見えて、三島が事業を行うときにはこうした人たちから支援を受けている。

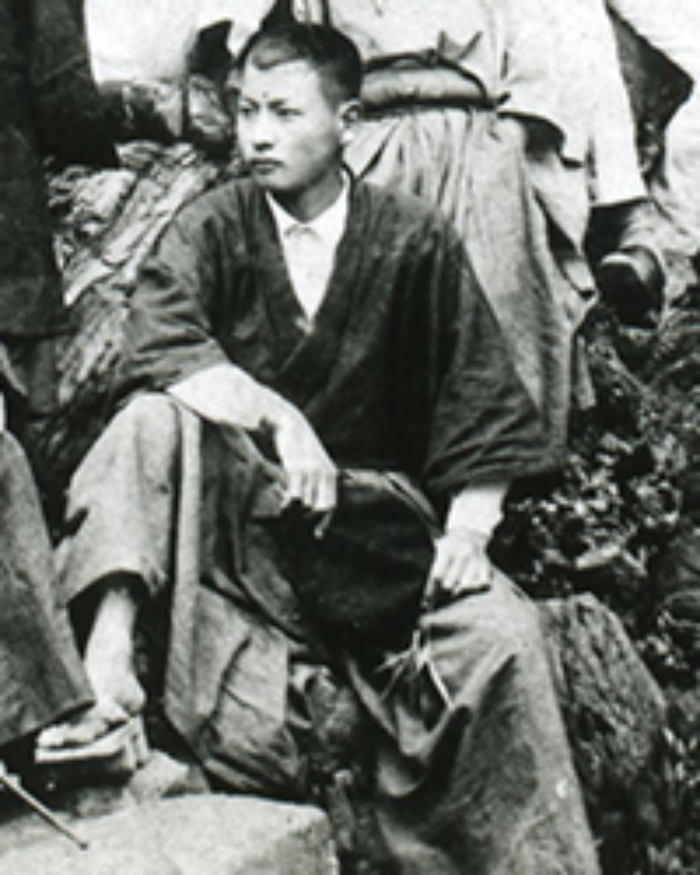

文学寮時代の三島海雲17歳/出所:三島海雲記念財団

一旦就職した時代

21歳頃 山口県で英語教師をやるが、すぐに辞める

- 1899年、三島は文学寮を卒業し、山口県にあった開導中学の英語教師になった。

- しかし、正式な検定試験を通っていたわけではなかったため、給料は格別によいというわけではなかった。また、いざ教師をしてみると、英語のわからないところが新たに出てくるようになった。そこで、教師を辞めて英語を本格的に勉強し、検定試験を受験することにした。

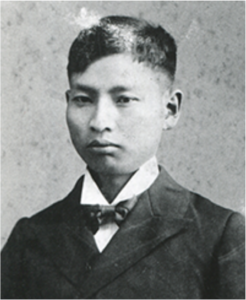

英語教師時代の三島海雲/出所:三島海雲記念財団

再び学生に戻った時代

22歳頃 上京して英語学校に通うが半年で帰郷

- 英語教師の正式な検定試験合格を目指し上京し、斎藤英語学校に通い始めた三島だったが、体調を崩し、帰郷することになった。

- 三島はついに、英語の検定試験に受かることはできなかった。

23歳頃 仏教大学に編入し、すぐに中退

- 体調を戻した三島は、1901年、東京に進出したばかりの仏教大学に3年生として編入し、学生に戻った。(西本願寺文学寮の卒業生は無試験で3年生から入学が可能だった)

- ところが、大学の先生から推薦が得られたこともあり、翌年には仏教大学を中退し、北京に新しくできる東文学舎という学校に寄宿することになった。東文学舎とは、日本からの若者を受け入れ中国への正しい知識を教えるとともに、現地の中国人には日本語を教える学校だった。

- 当時の中国は無限の可能性を秘めた新市場で、若者にとっての憧れだった。

中国で教師や事業をしていた時代

25歳頃 中国で教師をするが同僚を殴って退職

- 1902年、北京の東文学舎に身を寄せた三島は、はじめ北京で、学生として中国語などを学びつつ、教師として日本語を教えた。

- その後、郷土の母が倒れたとの知らせを受け、実家に送金する必要が生じたため、趙州で作られた中学校で教師をし始めた。

- ところが、三島が務めた中学校は、志があってできたものではなく、政治家への配慮からできたものだった。そのうえ、水が合わなかった信任の米国人教師を三島は殴ってしまい、中学校を辞めることになった。

25歳頃 北京で雑貨貿易商である日華洋行を設立する

- 職を失った三島は北京の東文学舎に戻るが、ここで運命の出会いを果たす。

- 当時日本には、山林王と呼ばれた土倉庄三郎という男がいたが、その五男の土倉五郎と東部学舎で同室になった。三島は彼に中国語を教え、寝食を共にするとともに、親しくなった。

- いわば「ボンボン」だった土倉五郎と親しくなったことで、1万円という、現代で言えば数億円以上の価値を持つ莫大な手元資金を元に、商売をすることになった。

- 北京の繁華街に大きな建物を借りて、「日華洋行」を設立した。

26歳頃 モンゴルで軍馬を買い、銃を売って儲ける

- 当時日清戦争が勃発し、軍馬の需給がひっ迫していた。

- 満州の馬も買いつくしてしまったため、三島は内モンゴルまで軍馬を調達しに行った。調達のために蒙古(内モンゴル自治区克什克騰旗)に入り酸乳、馬乳酒等の発酵乳に出会う旅で立ち寄った貴族パオ氏の家で乳製品を食べたのだが、その「不老不死の霊薬」は便通を改善し、不眠症を治した。

26歳頃 酸乳との運命の出会い

- 三島は、モンゴルを旅する途中で体調を崩してしまっていた。しかしある日、当地の遊牧民たちが飲んでいた「酸乳」(乳酸菌で発行させた酸っぱい乳)をすすめられ飲んだところ、そのおいしさに驚いた。さらに、それは健康効果もあり、弱っていた三島はすっかり体調がよくなった。胃腸の調子が整い、体も頭もすっきりしてきたのだった。

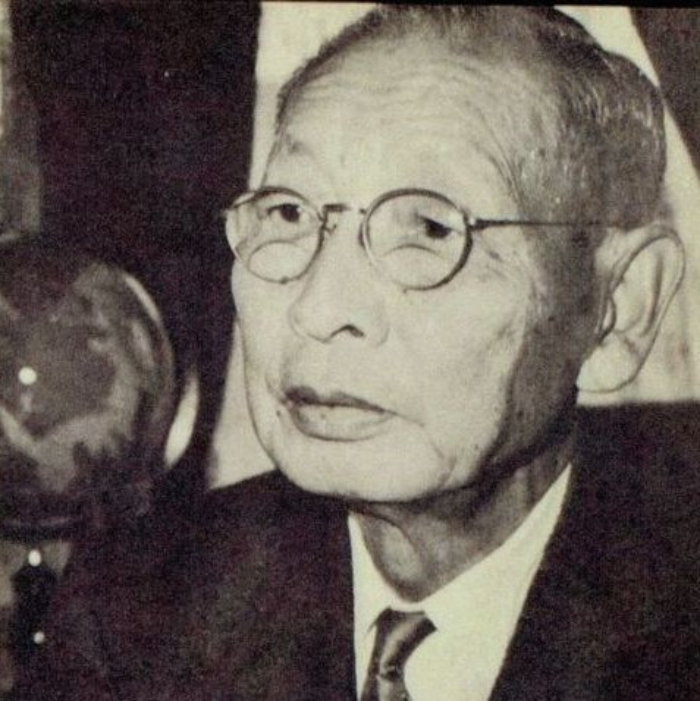

28歳頃の三島海雲/出所:三島海雲記念財団

31歳頃 僧侶のままで生きる決心を固める

- 1901年、三島は浄土真宗本願寺派第22世法主の大谷光端と会う機会があった。

- 自身の現在の生き方に鑑み、三島は僧籍を返したいと申し出たが、大谷からは「僧侶のままでおれ」と言われてしまった。僧侶である以上、法主の言葉は重く、三島は僧侶のまま生きていく決心を固めた。

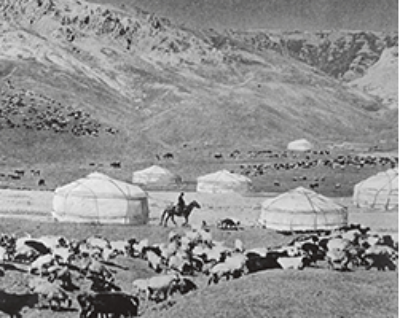

32歳頃 蒙古で綿羊事業に着手する

- 当時、三島は牛肉を蒙古から日本へ輸出する事業をして失敗していた。

- それを知った大隈重信が、代わりに緬羊の改良をすることを勧めた。当時日本では軍服にオーストラリアから輸入した羊毛を使っていたが、それを蒙古で代替すれば国策にかなうとの考えだった。

私が、事に当たって心がけてきたことに日本一主義がある。これは何か問題が起きたときには日本一流の学者なり専門家の意見を聞き教えを乞う主義であって、こうすれば、安心して事が運べる。私が蒙古で緬羊の牧畜と品種改良をやろうとしたとき、まっ先に大隈候の意見を聞きにいったもその一例である。

(「私の履歴書 経済人10」1980年、日本経済新聞社)

内モンゴルでの緬羊事業/出所:三島海雲記念財団

33歳頃 辛亥革命で事業の全てを失う

- 1911年、辛亥革命が勃発し、清朝は滅亡した。

- 三島は緬羊事業をするための許可を清朝と交渉し続けていたが、その清朝そのものが消滅してしまい、事業はできなくなってしまった。

38歳頃 15年間青春を注ぎ込んだ中国から、無一文で日本に帰国

- 緬羊事業の頓挫のあと、しばらくは中国に残り粉炭やコーヒー豆の買い付け、金貸しなどを行い、養蜂なども計画したが、いずれもうまくいかなかった。

- 三島は、23歳で中国に渡り、15年間がむしゃらに働いた。母の死に目にも会えず、結婚しても、家族を日本に残し会うこともかなわなかった。

- そんなころ、日本に残した妻が心労で倒れたとの連絡が入った。

- 三島は青春の全てを注ぎ込んだ中国で育てた全ての事業を手放し、1915年に無一文で帰国した。

- 後年、三島は以下のように語っている。

しかし、かりに蒙古での牧羊事業が順調に発展したとしても、いずれロシア軍に没収されたろう。そうするとカルピスはもちろん、今日の私はなかったわけだ。人間万事塞翁が馬である

(「私の履歴書 経済人10」1980年、日本経済新聞社)

- しかし、当時の心中は違っていたのではないだろうか。

日本でカルピスを生み出すまでの時代

38歳頃 妻の看病も組み合わさり困窮

- 帰国し、妻を入院させた三島は、事業を失っていたこともあり経済的に困窮した。

妻を入院させてから、一、二年の間は私の人生で最も困窮した時代である。入院費と生活費に月に三百円ほどかかった。すこしばかりのたくわえはすぐ費消し、金策に苦労した。妻の親せきから二百円借金したこともあるし、結婚指輪を二十円で売って生活費に充てたこともある。

(「私の履歴書 経済人10」1980年、日本経済新聞社)

- ただし、ここでも、友人・知人の力を頼ることで難をしのいでいる。京都市議会の政治家や、杉村楚人冠などに窮状を訴え、2500円を融通してくれた。

38歳頃 カルピスの原型である「醍醐味」を発売するが失敗

- 当時、日本ではヨーグルトの販売が始まっていた。乳製品というくくりでは先を越された形となったが、ヨーグルトを試食してみた三島は、それがあまりおいしくないと感じていた。

- そこで、「ヨーグルトよりもおいしくて、今までにない健康で体に良いもの」を提供すべく、内モンゴルで製法を学んだ酸乳の研究を重ね、1916年に、乳酸菌で発酵させたクリームを商品化した「醍醐味」を発売した。さらに「醍醐味」の製造過程で残った脱脂乳を乳酸菌で発酵させた「醍醐素」を発売した。

- 親交の深かった杉村楚人冠が「実業之日本」の社長を紹介してくれ、そこを使い販売を始めた。

- しかし、「醍醐味」は味はおいしかったが、当時まだ酪農が未発達だったため牛乳の調達がボトルネックとなり、大量生産ができず、販売は中止された。

39歳頃 ラクトー㈱設立、乳酸菌入りキャラメルを販売するも失敗

- その後三島は、東京帝国大学衛生学教室で乳酸菌の研究を始めた。その時一緒になった大学院生が三島の研究を引き継いでくれ、三島と連名で生きた乳酸菌入りのキャラメル製法の特許を取得することに成功した。

- そうして三島は知人の伝手を頼り、津島紋太郎に出資を仰ぐと、25万円という大金を出資してくれ、ラクトー株式会社(カルピス株式会社の前身)を設立することができた。

- こうしてラクトーを設立した三島だったが、小さな会社で広告を打つことができなかったため、市場に浸透させる前に資本金を食いつぶしてしまった。

41歳頃 カルピスを発売

- キャラメルの失敗から、三島は乳酸菌飲料飲料に絞って研究をつづけた。研究をつづけたある日、脱脂乳に砂糖を入れた飲み物でおいしいものができた。

ある日、脱脂乳に砂糖を入れて、一昼夜おいて飲んでみると、とてもうまい。三日目になるとさらにうまくなる。(中略)私は意を強くして、「これでいこう」と決心した。

(「私の履歴書 経済人10」1980年、日本経済新聞社)

- 三島は、これにカルシウムを加え、滋養強壮に効果があり、かつおいしい商品として販売することにした。

- 完成した商品を、三島はカルピスと名付けた。「カル」はカルシウムが入っていることを表し、「ピス」はサンスクリット語で牛乳を精製すると4番目にできるものを表していた。

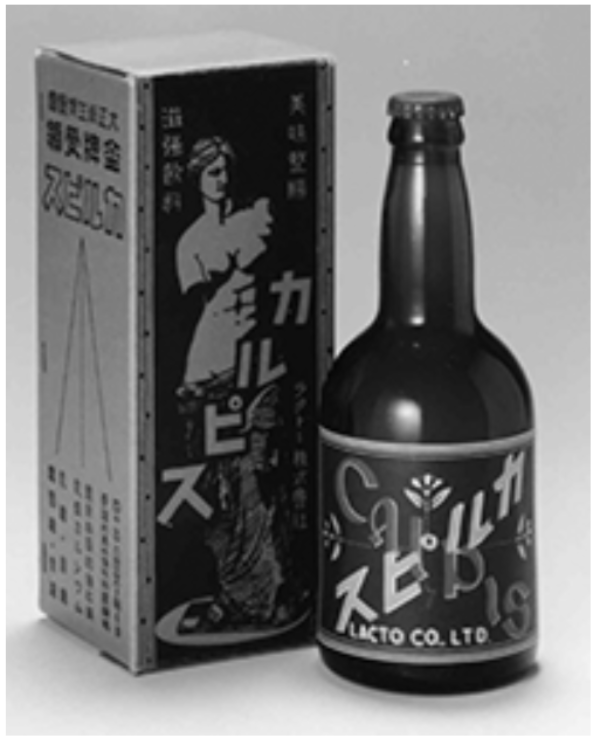

初代カルピス(復刻版)/出所:公益財団法人三島海雲記念財団

43歳頃 「初恋の味」のキャッチフレーズで認知を広める

- 1920年、三島の文学寮時代の後輩であった驪城(こまき)卓爾が『甘くて酸っぱい「カルピス」は「初恋の味」だ。これで売り出しなさい』と提案した。当時は「初恋」という言葉さえはばかられるような時代だったため、三島は一度は『とんでもない』と断った。

- しかし、その後も驪城から提案を受けた三島は、「初恋の味」というキャッチフレーズを使うことを了承した。初恋という言葉には清純で美しく、夢と希望があることに納得したためだった。

- そのキャッチフレーズが使われたことで、世論を二分するほどカルピスは話題になった。しかし、大正時代のモダンな時流に乗り、それは好意的なものとして、やがて人々の間に浸透していった。

- 現代においてもはや若手女優の登竜門ともなっているカルピスウォーターのCMの原型は、この時に形作られたと言ってもよい。

「初恋の味」の広告/出所:三島海雲記念財団

国民飲料として広く親しまれる商品に

- その後、第二次大戦の東京空襲での本社消失や、三島自身の負傷などの困難に見舞われたが、カルピスは今日に至るまで国民に親しまれる商品として広く普及している。

- 爽やかで透明感のあるイメージを持つカルピスだが、それが生み出されるまでには、三島という多動的な人物が、モンゴルで偶然乳製品に出会い、それを様々な人間の資金的・技術的な支援を受け改良しなければ生み出されなかった奇跡の産物であった。